Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document clé qui encadre et oriente l’aménagement du territoire d’une commune ou d’un groupement de communes. Il a un impact significatif sur le marché immobilier, en déterminant les zones constructibles et ainsi que les règles d’urbanisme applicables.

FEAT IMMO vous propose une série de 3 articles pour mieux comprendre l’importance du PLU dans le cadre de la promotion immobilière.

Le premier article est consacré au contenu du PLU

I. Comprendre le plan local d’urbanisme (PLU)

A. Définition et objectifs du PLU

Le PLU est un document d’urbanisme qui fixe les règles générales d’utilisation des sols et les orientations d’aménagement de la commune. Il a pour objectif principal de déterminer les zones constructibles et non constructibles, en tenant compte des contraintes environnementales, paysagères et patrimoniales. Le PLU est élaboré dans le respect des principes du développement durable, en favorisant l’équilibre entre la protection des espaces naturels et la satisfaction des besoins en matière d’habitat, d’économie, de mobilité et de services.

B. Acteurs et élaboration du PLU

L’élaboration du PLU est une compétence des communes ou des groupements de communes (intercommunalités). Le maire ou le président de l’intercommunalité est responsable de l’élaboration et de la révision du PLU. Le processus d’élaboration du PLU implique une concertation avec les habitants, les acteurs économiques et les autres collectivités territoriales concernées.

Une fois le projet de PLU élaboré, il est soumis à enquête publique (article L.123-10 du code de l’urbanisme), qui permet aux citoyens et aux personnes intéressées de formuler des observations et des propositions. Le PLU est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire et devient opposable aux tiers, c’est-à-dire qu’il s’impose à tous les projets de construction ou d’aménagement sur le territoire concerné.

C. Les différentes composantes d’un PLU

Un PLU est composé de plusieurs éléments, dont les principaux sont :

1. Le rapport de présentation : il expose les motivations et les choix d’aménagement de la commune ou de l’intercommunalité, en tenant compte des contraintes et des opportunités du territoire.

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il définit les orientations générales d’aménagement et de développement du territoire pour les 10 à 15 années à venir, en matière d’habitat, d’économie, de mobilité, d’environnement et de paysage.

3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : elles précisent les conditions d’aménagement de certains secteurs du territoire, en fixant des objectifs en termes de densité, de mixité fonctionnelle et sociale, de qualité urbaine et paysagère, etc.

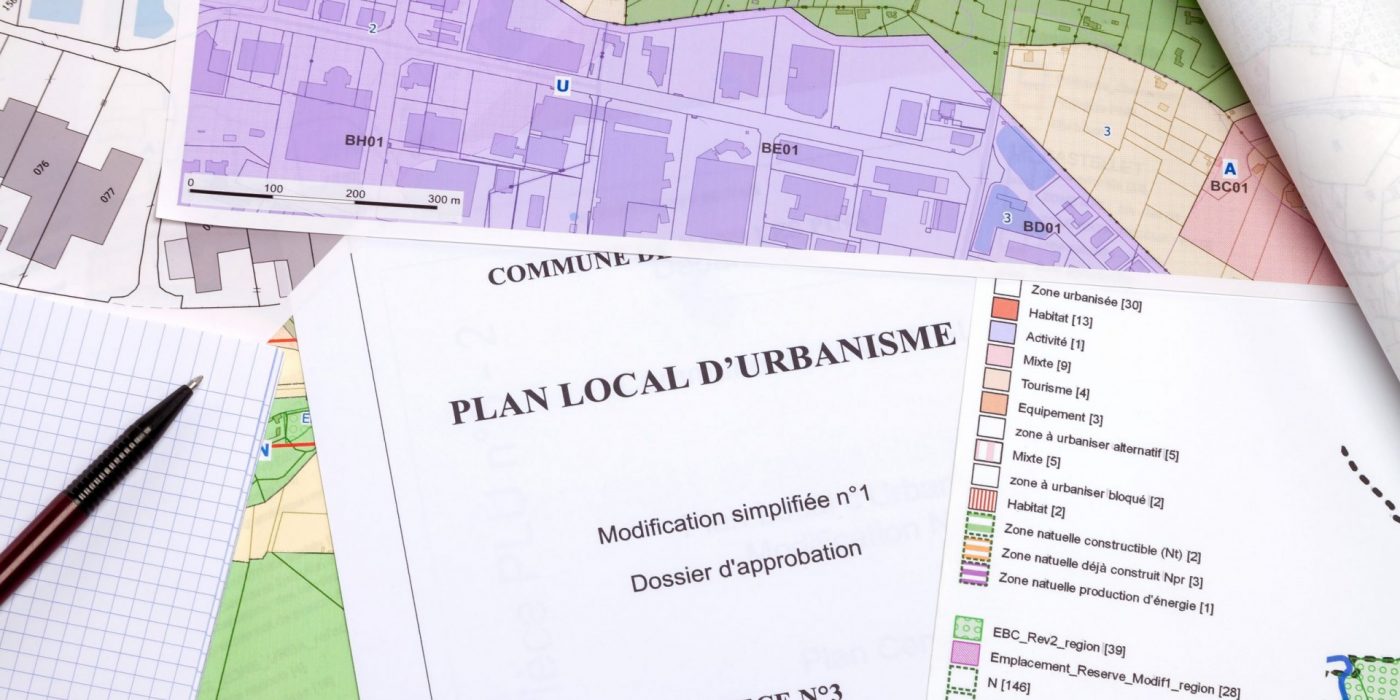

4. Le règlement écrit et graphique : il détermine les règles d’urbanisme applicables à chaque zone du territoire (zones constructibles, zones naturelles, etc.) et les conditions de réalisation des constructions (hauteur, emprise au sol, distance entre les bâtiments, stationnement, etc.). Le règlement est accompagné d’un plan de zonage qui représente graphiquement les différentes zones du territoire.

5. Les annexes : elles comprennent des informations utiles pour l’application des règles d’urbanisme, comme les servitudes d’utilité publique, les périmètres de protection des monuments historiques, les zones de préemption, etc.

D. Zoom sur le plan de zonage

Ce plan cartographique est un élément clé du PLU car c’est un outil de planification et de régulation du marché immobilier: il permet de visualiser les espaces destinés à l’urbanisation, à la protection de l’environnement ou encore au maintien de l’activité agricole. Les zones sont généralement classées en quatre catégories principales:

1. Les zones urbaines (U) sont celles qui sont déjà urbanisées et desservies par des équipements publics et des infrastructures, où la construction de logements, de commerces, d’activités et d’équipements est autorisée, dans le respect des règles d’urbanisme définies par le PLU.

2. Les zones à urbaniser (AU) sont celles qui sont destinées à être urbanisées à court (1UA secteurs urbanisables immédiatement) moyen terme (2UA secteurs nécessitant des travaux de viabilisation pour une urbanisation ultérieure), en fonction des besoins et des capacités d’accueil du territoire. Ces zones peuvent être soumises à des conditions spécifiques, telles que la réalisation d’équipements publics ou la mise en place de projets d’aménagement cohérents et durables.Ces zones présentent un potentiel de valorisation long terme important pour les investisseurs immobiliers.

3. Les zones naturelles (N) sont celles qui présentent un intérêt écologique, paysager ou patrimonial et qui doivent être protégées de l’urbanisation. Ces zones peuvent comprendre des espaces naturels sensibles, des sites classés ou inscrits, des réserves naturelles, des corridors écologiques, etc. Les activités et les constructions autorisées dans ces zones sont généralement limitées et soumises à des contraintes spécifiques pour préserver leurs caractéristiques et leurs fonctions.

4. Les zones agricoles (A) sont celles qui sont réservées à l’agriculture et à l’élevage, pour assurer le maintien et le développement des activités agricoles et préserver les terres agricoles de l’étalement urbain. Les constructions et les installations autorisées dans ces zones sont principalement liées à l’exploitation agricole et à la gestion des espaces ruraux, sous réserve de ne pas compromettre la vocation agricole des terrains et de respecter les règles environnementales.